Mais où nous conduisent donc les liens hypertexte insérés dans les contrats ? En effet, depuis que les contrats ont accédé à la vie digitale, les clauses qui les composent se sont enrichies de liens hypertexte qui viennent parer certains mots ou groupe de mots d’un signe typographique distinctif. « Et alors… ? » interrogeront certains, y voyant le signe d’une entrée définitive du contrat dans une modernité à l’abri de la poussière : « les hyperliens n’ont-ils pas finalement le même rôle qu’une référence qu’ils contribuent à dynamiser par un procédé interactif ? ». Après tout, aiguillonner quelques références au sein d’un contrat par leurs hyperliens, ne peut qu’en faciliter la lecture. Le lien hypertexte participerait donc à la quête du consentement éclairé et aiderait, un peu plus encore, à la concrétisation du fameux devoir d’informer, récemment encore revigoré par la réforme du Code civil (Code civ. 1112-1). En fait, la plongée informationnelle que permettent les hyperliens, s’inscrirait, pour le rédacteur de contrat, dans un souci de meilleure exécution des engagements en vue d’une meilleure justice contractuelle…

Mais où nous conduisent donc les liens hypertexte insérés dans les contrats ? En effet, depuis que les contrats ont accédé à la vie digitale, les clauses qui les composent se sont enrichies de liens hypertexte qui viennent parer certains mots ou groupe de mots d’un signe typographique distinctif. « Et alors… ? » interrogeront certains, y voyant le signe d’une entrée définitive du contrat dans une modernité à l’abri de la poussière : « les hyperliens n’ont-ils pas finalement le même rôle qu’une référence qu’ils contribuent à dynamiser par un procédé interactif ? ». Après tout, aiguillonner quelques références au sein d’un contrat par leurs hyperliens, ne peut qu’en faciliter la lecture. Le lien hypertexte participerait donc à la quête du consentement éclairé et aiderait, un peu plus encore, à la concrétisation du fameux devoir d’informer, récemment encore revigoré par la réforme du Code civil (Code civ. 1112-1). En fait, la plongée informationnelle que permettent les hyperliens, s’inscrirait, pour le rédacteur de contrat, dans un souci de meilleure exécution des engagements en vue d’une meilleure justice contractuelle…

En pratique

Réforme du droit des contrats, comment l’appliquer ?

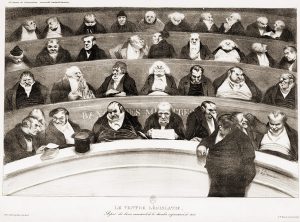

Comment appliquer la réforme du droit des contrats ? Voilà qui est dit ! Voilà qui est clairement annoncé par écrit : je doute !!! Voilà qui est posé, sans qu’il soit pour autant revendiqué un quelconque snobisme intellectuel, pas plus qu’un dandysme juridique, dont on pourrait me reprocher de tirer une coupable originalité… Comment appliquer la réforme du droit des contrats, la question se pose sans effets de manches ni polémique, mais parce que cette réforme semble naître à notre Droit dans un acte manqué…entacher d’un « Pschiit » à défaut de pouvoir être qualifié de nul !

Comment appliquer la réforme du droit des contrats ? Voilà qui est dit ! Voilà qui est clairement annoncé par écrit : je doute !!! Voilà qui est posé, sans qu’il soit pour autant revendiqué un quelconque snobisme intellectuel, pas plus qu’un dandysme juridique, dont on pourrait me reprocher de tirer une coupable originalité… Comment appliquer la réforme du droit des contrats, la question se pose sans effets de manches ni polémique, mais parce que cette réforme semble naître à notre Droit dans un acte manqué…entacher d’un « Pschiit » à défaut de pouvoir être qualifié de nul !

Logiciel : droit d’hauteur… avant inventaire

Droit d’auteur sur le logiciel ou droit d’hauteur ?… Voilà donc une bien curieuse orthographe glissée dans cet inséparable couple que constituent le logiciel et le droit d’auteur… Mais que vient donc faire ce « H » vilainement appuyé sur l’auteur forçant notre œil à cligner en dérangeant ainsi notre lecture ? Ce « H » interpelle !! Ne serait-ce pas là, un bogue ?… Ou une anomalie, glissée dans ce couple si logiquement formé entre le droit d’auteur et le logiciel ?… Sinon, quel pourrait donc bien être ce mot valise que masquerait un « H » immiscé de la sorte ? Voilà donc une expression qui pourrait tout droit s’échapper d’une foliation du Parti pris des choses (Francis Ponge, Le Parti pris des choses, Gallimard, 1996) ? Ce Parti pris dans lequel Francis Ponge n’a pourtant pas, à bien lire, souhaité laisser de place au logiciel… Car même si le « H » avait pu donner quelque hauteur à l’auteur, le logiciel ne serait jamais pour autant devenu chose…Pas plus en poésie qu’en droit…

Droit d’auteur sur le logiciel ou droit d’hauteur ?… Voilà donc une bien curieuse orthographe glissée dans cet inséparable couple que constituent le logiciel et le droit d’auteur… Mais que vient donc faire ce « H » vilainement appuyé sur l’auteur forçant notre œil à cligner en dérangeant ainsi notre lecture ? Ce « H » interpelle !! Ne serait-ce pas là, un bogue ?… Ou une anomalie, glissée dans ce couple si logiquement formé entre le droit d’auteur et le logiciel ?… Sinon, quel pourrait donc bien être ce mot valise que masquerait un « H » immiscé de la sorte ? Voilà donc une expression qui pourrait tout droit s’échapper d’une foliation du Parti pris des choses (Francis Ponge, Le Parti pris des choses, Gallimard, 1996) ? Ce Parti pris dans lequel Francis Ponge n’a pourtant pas, à bien lire, souhaité laisser de place au logiciel… Car même si le « H » avait pu donner quelque hauteur à l’auteur, le logiciel ne serait jamais pour autant devenu chose…Pas plus en poésie qu’en droit…

Lettre au (feu !) bon père de famille

La fête des pères se rapproche et pourtant personne ne te la souhaitera à toi le très (trop) juridique « bon père de famille ». On ne fête pas les concepts ou les notions. Ils ont la vie dure. Surtout quand ils sont morts. Ils ne survivent que par la mémoire de ceux qui les ont connus, pas forcément de ceux qui en ont seulement entendu parler. Sous prétexte que, dit-on, « les écrits restent », ils demeureraient dans les livres, qui les protègent de la poussière. Cette poussière sur laquelle on souffle pour tenter de les faire resurgir au monde. En vain ! Malgré les grains qui s’envolent en nuage, la magie n’opère pas. Pas juridiquement ! En droit, la notion tire sa vigueur d’un texte, d’une loi, d’un décret qui le fait naître à la vie juridique et exister…

Non-sollicitation de personnel : persona grata du contrat ?

L’entrée dans la civilisation de la connaissance et dans l’ère des métiers de haute technicité contraignent les entreprises à se protéger contre la fuite de leurs compétences et de leur savoir-faire. Cette contrainte est d’autant plus forte que les obligations de formation des salariés pesant sur les entreprises se sont renforcées. La protection consiste à limiter les droits tirés de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté du travail. Si la classique clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail permet en partie de limiter ce risque de pertes, en maîtrisant le risque d’embauche d’un salarié par un concurrent, elle ne suffit pas à protéger la fuite de ces compétences vers les clients de l’entreprise. Considérant la technicité du métier, la difficulté ou le coût de procéder à un recrutement, certains clients pourraient être tentés d’approcher le personnel de leur fournisseur en vue de les embaucher. Afin d’éviter cette fuite des talents, il est courant de compléter les stipulations contractuelles par une clause de non-sollicitation de personnel.

Guide du délit de marchandage et délit de prêt illicite de main d’oeuvre

Le délit de marchandage et délit de prêt illicite de main d’œuvre doivent être des points de vigilance, dans la rédaction des contrats et dans leur exécution. La publicité autour de la récente actualité judiciaire des chantiers de l’EPR de Flamanville (Bouygues condamné à 25 000 euros d’amende pour travail dissimulé, les Echos, 7 juillet 2015) vient encore une fois de le rappeler. Le rapport annuel de l’Inspection du travail à l’intention du Bureau international du travail pour 2013 fait état de 1850 infractions constatées sur le territoire. Elles représentent près 6% des 30 788 infractions constatées en matière de travail illégal, presque autant que l’emploi d’étrangers sans titre de travail (L’inspection du travail en France, bilans et rapport, Ministère du Travail de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, novembre 2014, p.129).

Le délit de marchandage et délit de prêt illicite de main d’œuvre doivent être des points de vigilance, dans la rédaction des contrats et dans leur exécution. La publicité autour de la récente actualité judiciaire des chantiers de l’EPR de Flamanville (Bouygues condamné à 25 000 euros d’amende pour travail dissimulé, les Echos, 7 juillet 2015) vient encore une fois de le rappeler. Le rapport annuel de l’Inspection du travail à l’intention du Bureau international du travail pour 2013 fait état de 1850 infractions constatées sur le territoire. Elles représentent près 6% des 30 788 infractions constatées en matière de travail illégal, presque autant que l’emploi d’étrangers sans titre de travail (L’inspection du travail en France, bilans et rapport, Ministère du Travail de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, novembre 2014, p.129).

Négocier les enjeux du benchmark dans les contrats !

La clause de benchmark est une clause contractuelle qui permet à une partie de recourir aux services d’un tiers pour s’assurer que les conditions d’exécution du contrat restent, malgré le temps qui passe, cohérentes et actuelles par rapport à celles pratiquées sur le marché. En un mot, il s’agit de faire un exercice de comparaison des conditions économiques et opérationnelles du contrat en vigueur, avec celles qui sont pratiquées à la date de mise en œuvre du benchmark. Sur la base des conclusions rendues, les parties selon ce qui est prévu, pourront ou pas, revoir leurs engagements contractuels.

Faut-il céder à la résiliation pour convenance dans les contrats

La clause de résiliation pour convenance est une clause qui permet à une partie de mettre fin de plein droit à un contrat, sans avoir à justifier de sa décision auprès de l’autre partie. Elle vient, depuis quelques années, agrémenter les contrats d’affaires. La tendance est même aujourd’hui à systématiser sa présence dans les contrats. Cette présence systématique est une illustration de l’affaiblissement de la force obligatoire des contrats et plus généralement de l’autorité des lois (voir à ce sujet : la négociation des contrats en questions). Nous analyserons ce qui motive les parties à insérer cette clause et quels peuvent être, de part et d’autres, les arguments de la discussion pour tenter d’aboutir à une solution contractuelle la plus raisonnable possible.